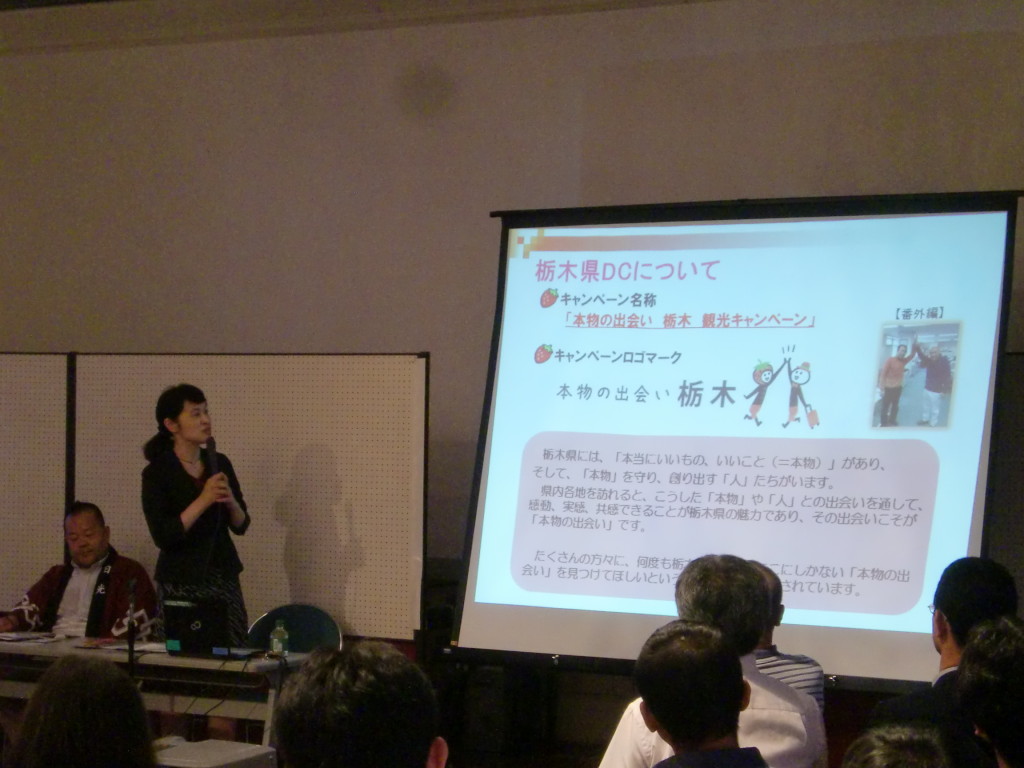

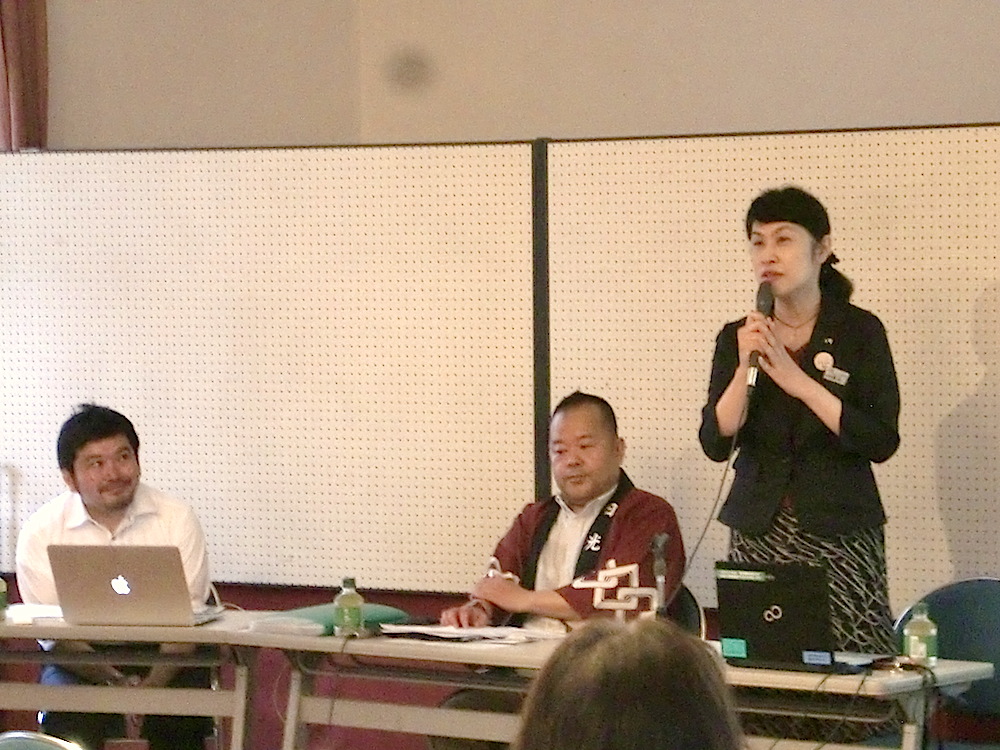

今回のメインゲストはJR東日本大宮支社長の阪本未来子さん。

阪本さんと初めてお会いしたのは記憶に無いくらい(12年前でしょうか)の昔です。弊社商品の揚げゆばまんじゅうも全くの知名度の無いときからのご縁。

「日光は素晴らしく良い場所があります。日光をもっとたくさんのお客さまにPRしましょう」と阪本さんは笑顔で日光全体を応援してくださっていました。

今回のJR日光駅でのトークライブは必然であり自然の成り行きだったのでは無いでしょうか。日光が大好きな阪本さんから2年後に栃木県がDCを獲得出来た事のご説明がありました。

DCとは?

”デスティネーションキャンペーンとは、北海道旅客鉄道(JR北海道)・東日本旅客鉄道(JR東日本)・東海旅客鉄道(JR東海)・西日本旅客鉄道(JR西日本)・四国旅客鉄道(JR四国)・九州旅客鉄道(JR九州)のJRグループ旅客6社と指定された自治体、地元の観光事業者等が共同で実施する大型観光キャンペーンのこと。”

わたくしは観光業に従事しておりますのでDCを獲得することがどんなに大変なことであるかを知っています。全国各地が獲得に向けて真剣にまた必死に取り組むのがDCなのです。「地元の観光事業者等が共同で実施する」こんなに大きなチャンスはありません。

ちなみに栃木県の前回DCはなんと19年前「やすらぎの栃木路」でした。

日本全国を旅する阪本さんも大好きな日光。世界遺産はもちろんのこと、四季折々の季節、大自然、新緑があります。

阪本さんのお話しのなかでのことばに「絶景」がありました。

わたしも最近の趣味が風景写真を撮ることになりつつありまして、早起きして日光霧降高原の朝陽が昇る瞬間、地元の目線での日光の景色などを撮影しています。

雲の動きや風の音、太陽のパワー、小鳥のさえずり、セミの鳴き声を感じることが出来る日光。雲海と遭遇し「絶景」に出逢えた時には言葉に表現出来ない感動の瞬間です。

「旅 おもてなし」地元だからこそお知らせ出来る景色や情報があります。人それぞれの旅があり、団から個へとトレンドは日々変化していきます。

時流にあったSNSやウェブサイトを活用し、日本人には日光を、世界には NIKKO を発信して行こうと考えています。

今後ともNPO日光門前まりづくりの活動にご協力、ご支援をお願い申し上げます。

(理事・山本 敏)

ーーーーーーーーーー

これからの「ニッポンの旅」とは?と銘打った今回のトークライブ。

まずもって、「観光」や「旅」について、様々な立場で語る場が、あるようでいてそうではない、という現状かと思っている。

今回はそういった「様々な立場で語る場」を創出する事に重きを置いた。

私は「聞き手」として登壇する立ち位置ではあったが、企画者として、もうひとつの疑問点もそっと提示したつもりである。

それは、観光事業等において来客者や来街者数などの観光実績や売り上げ、来場者数などのデータは基本になり、バロメーターとなっているが、そもそもの「まち」自体の情報もそれらと合わせ見ておく必要があるのではないか、という事である。

受け入れる側の日光(ここでは主に日光門前地区)のまちの基本的な情報はどうか。

いわば、「まちの基礎体力」に関わる人口や観光以外の産業・商業の動向も掴んでおくべきなのは当然のことである。

ということで、今回は日光門前の人口の変遷にも少し触れてみた。

(当然大幅に減少傾向にある。)

聞き手としてゲストのお二人にお話しを伺いながら、はっとした言葉がいくつかあって、まずは舟越さんの「旅と旅行の違い」について。

確かに「旅行」は、そのものではなく行程を指しているような印象が強いし、バリエーションや目的が拡大している昨今を考えると「旅」の方がしっくりくる。

物見遊山から目的が明確に、もしくは目的や行程を明確に持たないのが目的となりつつある今、どのように資源を磨き発信していくか。

いずれにしても、日光の資源はまだまだ沢山まちに潜んでいる、と私は思っている。

それは、何も観光に限ったことではなく、将来に引き継いでいくための財産と成り得るものでもある。あまりにも勿体ない。

そして、阪本さんの「これまで旅の手段であったものが目的になる」という言葉。これはTRAIN SUITE四季島についての説明の中から。

手段が目的になったのであれば、「目的地」はその先に進まねばなるまい。

そもそもが、目的=目的地ではなくなってきている、とも言えまいか。

これは、地元にあっても、「見方を変えてみる」ということの必要性を示しているようにも見える。魅力の掘り起こしや企画づくりには当然必要。

また、目的地の進化・発展も重要であるが、一方で目的地の連たん・連携も必要ではなかろうか。

「地域連携」に具体性が乏しく、手がかりも掴みきれていない状況も目立つ。

もはや、日光は日光だけで自活できる、という幻想や固定概念は捨てて、様々な連携を「能動的」に模索すべきではないかと思っている。

やるべき事は山盛りである、しかし、裏返せばそれだけ「余地」があるのである。

さて、今回の企画に話しを戻そう。

どう人を呼ぶか?その手段や方法、伝え方のみを題材にする講演会や集まりが多い中、「まちづくり」の観点で、複眼的にみてみようと考えたのが今回のまちづくり講座であった。

定員を超える多くの方々にご参加頂けたこと、また、ゲストスピーカーとして阪本さんと舟越さんにお越し頂けたことが本当に嬉しく、また、非常に意味と実りのあるものだったと思っている。

感謝をしつつ、未来に向きたい。

(理事長・岡井 健)